2025年4月からの省エネルギー基準適合義務化が、住宅選びにおいて重要なポイントとなっています。

この義務化は、単なる建築法の規制にとどまらず、住宅の性能、ひいては皆様の快適な暮らしや家の資産価値に大きく影響します。

今回は、「家は性能」という視点から、省エネルギー基準適合義務化との関連性、高性能住宅のメリット、性能の良い家の見分け方などを解説します。

もちろん、家の性能として重要なことは断熱性能や省エネ性能だけではありませんが、ここではその点に絞って解説していきたいと思います。

住宅性能と省エネ基準の関係性

省エネ基準適合義務化とは

2025年4月より、原則としてすべての新築住宅に省エネルギー基準への適合が義務化されることになります。

これは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に基づくもので、気候変動対策やエネルギー安全保障の観点から、建物の省エネルギー性能の向上を図ることを目的としています。

義務化以前は、住宅については「説明義務」のみが課されていましたが、これからは「適合義務」が課されることになります。

裏を返せば、既存の住宅では、適合義務が課されていないことから、高い断熱性能や省エネルギー基準が適応されていない家が多くあるとも言えます。

高性能住宅のメリット

高性能住宅とは、耐震性、断熱性、気密性、耐久性などさまざまな性能に優れた住宅です。

その中でも、常日頃から体感として感じられる断熱性、気密性、省エネ性は非常にこだわる方が多い分野。

省エネルギー基準を満たすだけでなく、それ以上の性能を持つことで、快適な居住空間と省エネ効果の両方を享受できます。

夏は涼しく冬は暖かい快適な室温を保ち、冷暖房にかかる費用も削減できます。

また、結露の発生を抑え、カビやダニの繁殖を防ぐ効果も期待できるため、長寿命な家を実現できます。

省エネ性能向上のためのポイント

省エネ性能を向上させるためには、断熱、気密、窓の性能、空調システムに注目することが重要です。

断熱工法の種類や、断熱材の厚さ、種類、気密性の高さなどによって、省エネルギー効果は大きく変化します。

断熱工法は大きく充填断熱と外張り断熱があります。

寒冷地である山形県においては、その二つを組み合わせた付加断熱にすることで、より高い断熱性能を叶えることができます。

断熱性能はUA値(外皮平均熱貫流率)で表され、数値が低いほど性能が高いことを示します。

U A値を段階的に評価したものが断熱等級で、こちらは数値が高いほど性能が高くなります。

現在は断熱等級7が最高とされており、弊社では断熱等級6以上の性能を標準で推奨しています。

断熱等級6以上とすることで、24時間全館空調が安価な電気代で実現できるのです。

気密性は、C値(隙間相当面積)で表され、数値が低いほど気密性が高いことを示します。

どのような手法で気密性を確保するかは工務店・ハウスメーカーによって異なります。

性能の良い家の見分け方

性能の良い家を見分けるためには、いくつかのチェックポイントがあります。

まず、上記でも紹介したUA値やC値といった数値を確認しましょう。

過去の実績の数値を見るのが良いでしょう。

また、断熱材の種類や厚さ、窓の種類、換気システムなども重要なチェックポイントです。

どのような工法で性能を担保するかは会社によってまったく異なりますので、依頼先を決めていない段階であれば、いろんな会社に話を聞いて、質問をぶつけてみることをお勧めします。

近年は少しでも他所と違うことをしようと、エセ科学的な素材や機器を使用して性能をアピールする会社も増えているようです。

「こういう会社ではこんなものを使っているそうだが、どう思うか」と、比較先の工務店・ハウスメーカーにズバリ聞いてみるのも良いでしょう。

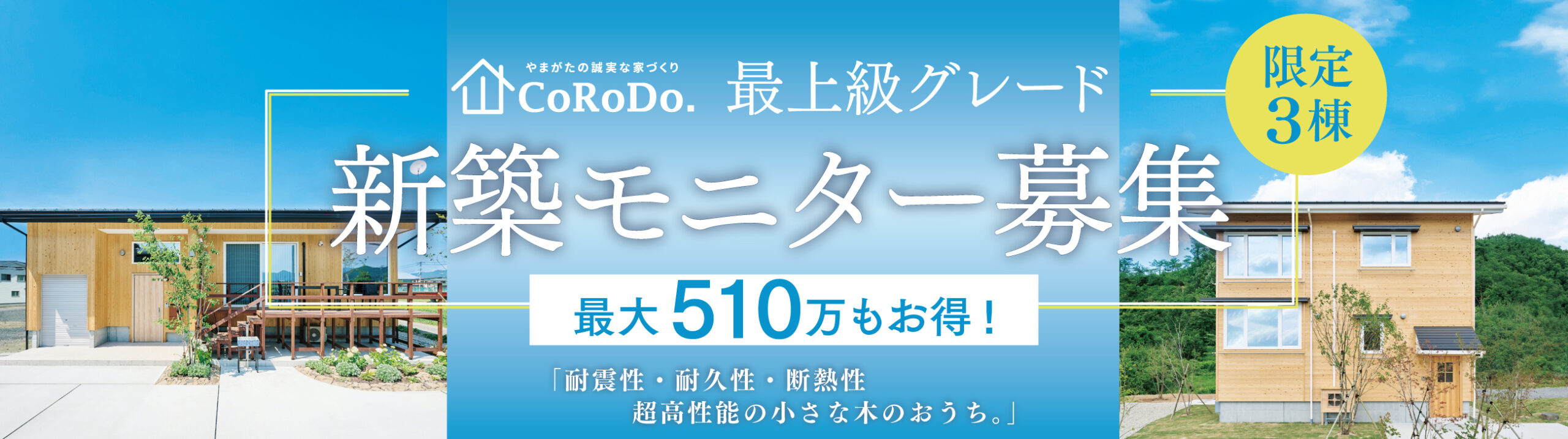

さらに、実際に住宅を見学し、室温や空気の流れなどを確認することも有効です。

将来を見据えた住宅性能の重要性

住宅は、数十年にわたって住み続けるものです。

そのため、将来を見据えた住宅性能の重要性は非常に高いです。

高性能な住宅は、将来的な省エネルギー基準の変化にも対応しやすく、万が一売りたいとなった場合でも、家の価値が下がりにくい可能性があります。

また、性能が高いと長期的なコスト削減につながり、快適な居住環境の維持できます。

省エネルギー基準は、将来的により厳しくなる可能性があります。

例えば、2025年からは断熱等級4が義務化されますが、すでに2030年からは断熱等級5を義務化すべく、検討が進められています。

ではその5年後の2035年はどうでしょうか?

断熱等級6が義務化される可能性は、果たしてまったくありえないでしょうか?

そしてこれからあなたが建てる家が断熱等級4だった場合、10年後の2035年に売却を考えた際、市場ではどのような評価をされるでしょうか?

せっかく住宅ローンを組んで大きな買い物をするのですから、ぜひ未来を見据えて、陳腐化しない高性能な家づくりをおこなうよう、お勧めしたいと思います。

2025年省エネ基準適合義務化への対応と家の性能向上

義務化による影響と対応策

省エネ基準に適合しない住宅は、建築確認で承認が下りず着工できません。

そのため、計画段階から省エネルギー性能を考慮し、基準を満たす設計にする必要があります。

対応策としては、高性能な断熱材や窓、換気システムを採用したり、太陽光発電システムなどの創エネ設備を導入するなどが挙げられます。

補助金制度の活用方法

省エネ基準を満たす住宅の建築を促進するため、国や地方自治体からさまざまな補助金制度が提供されています。

2025年に始まる子育てグリーン住宅支援事業などもその代表的な例です。

こうした補助金制度を活用することで、性能を高めた快適な住まいを作りつつ、住宅建設コストを削減することも可能です。

ただし、各制度には申請条件や期限があるため、事前に詳細を確認する必要があります。

住宅ローン減税と省エネ性能の関係

住宅ローン減税の控除額は、住宅の省エネ性能によって変動します。

省エネ性能が高いほど控除額が高くなるため、高性能住宅を建築することで税負担を軽減できます。

法改正により、省エネ基準を満たしていない住宅では、住宅ローン減税の適用を受けられなくなりましたのでご注意ください。

高性能住宅優遇の制度は今後も継続されることでしょう。

家の性能向上による長期的なメリット

高性能住宅は、ランニングコストの削減、快適な居住空間の提供、資産価値の向上など、長期的なメリットが数多くあります。

光熱費の削減は、家計への大きな負担軽減につながりますし、快適な住環境は、健康面にも良い影響を与えます。

また、高性能住宅は、市場価値が高いため、将来的な売却時の価格にもプラスに作用する可能性があります。

まとめ

2025年4月から施行された省エネルギー基準適合義務化は、住宅の性能を向上させる重要な契機となっています。

高性能住宅は、省エネ効果だけでなく、快適性や資産価値の向上にも大きく貢献します。

断熱性、気密性、創エネ設備の導入などを検討することで、快適で経済的な住まいを実現できます。

補助金制度や住宅ローン減税の活用も有効です。

将来を見据え、長期的な視点で住宅性能を考慮することが、賢い家づくりにつながります。

高性能住宅は、単なる省エネ住宅ではなく、快適で安心、そして資産価値の高い住まいを実現するための重要な要素です。

今回は触れませんでしたが、「家の性能」としては耐震性も非常に重要な点です。

耐震性に関わる重要な法改正も2025年4月に始まることが決まっており、これに関しても記事を書いておりますので、以下ご参照ください。

<関連ブログ記事> 建築業界の2025年問題? 4号特例の縮小の概要とその影響について