住宅を建てる際、誰もが「長く安心して住み続けたい」と願うものです。

しかし、その安心を脅かす存在のひとつが シロアリ です。シロアリは見えないところで静かに木材を食い荒らし、気づいたときには土台や柱がボロボロになっているというケースも少なくありません。

被害に気づいたときにはすでに構造的な安全性に影響を及ぼしていることもあり、大掛かりな補修工事が必要になるケースもあります。

このような被害を防ぐためには、「予防」こそが最も重要な対策です。

特に新築時は、建物の構造が露出しているため、シロアリ対策を講じる最適なタイミングです。完成後では困難になる処理や、費用が高額になる工法も、新築時なら比較的簡単かつコストを抑えて実施できます。

本記事では、「新築時に行うべきシロアリ対策」について詳しく解説していきます。

住宅の寿命を延ばし、資産価値を守るためにも、正しい知識を持って計画的に備えることが大切です。

まずはシロアリについて知ろう!

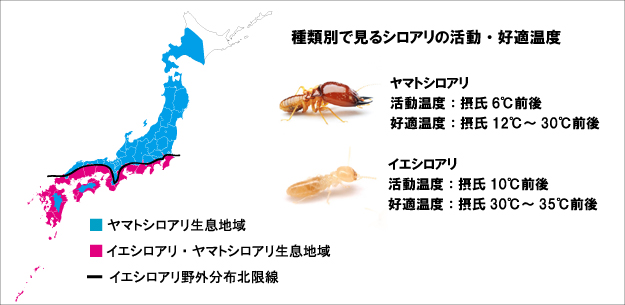

日本に生息する主なシロアリの種類

日本国内で住宅に被害を及ぼす代表的なシロアリは以下の2種類です。

<ヤマトシロアリの特徴>

・北海道の一部を除く日本全域に分布

・湿気の多い木材を好む

・加害速度は遅いが、広範囲に渡って被害を与える

・主に床下や水回り周辺に巣を作る

<イエシロアリの特徴>

・関東以南の温暖な地域に多く生息

・被害のスピードが速く、乾いた木材にも対応できる

・巣の規模が大きく、構造全体に被害を及ぼす可能性がある

シロアリによる被害の実例

定期点検時やリフォーム時に現場で確認される被害例には、次のようなものがあります

・土台の腐食:木材が内部から食べられ、指で押すと簡単に崩れる

・柱の変形:強度が低下し、地震時などに倒壊の原因になる

・床の沈み込み:床下の構造材がやられ、歩くとふわふわする

・蟻道(ぎどう)の発見:シロアリが移動するために作る土のトンネルが基礎や壁面に現れる

これらはどれも、発見が遅れると大きな修繕工事が必要になります。

シロアリ被害が進行しやすい部位

シロアリは特に以下のような部位に被害を与えやすいです

・浴室や脱衣所などの水回り

・玄関ポーチ周辺

・床下空間が狭く、風通しが悪い場所

・外部からの湿気がたまりやすい基礎周辺

なぜ上記のような場所が被害に遭うかというと…

シロアリは木材に含まれるセルロースを栄養源とし、水分や湿気によって柔らかくなった木材がある場所は、まさに餌場。

湿気がこもりやすく乾燥しにくい場所は、シロアリにとって最適な環境となります。

特に、お家の土台部分から侵食されるケースが多く、知らない間にお家を支えている木材がボロボロになっている場合も…

そうならないためにも、「予防」や「メンテナンス」が大切になってくるでしょう。

新築時に行うべきシロアリ対策の基本

新築時は、建物の構造がまだむき出しの状態であるため、シロアリ対策を最も効果的に実施できるタイミングです。

ここでは、基本となる3つの対策について詳しく解説します。

1:防蟻処理とは何か?

防蟻処理(ぼうぎしょり)とは、建物に使用される木材や基礎周辺に薬剤などを使って、シロアリが侵入・加害できないように施工することです。

<薬剤処理の種類>

・油剤系:浸透力が高く、長期間の効果があるが臭気が強い

・水性系:環境に優しく、施工性が良い。近年主流

・ホウ酸系:揮発せず長期効果がある。人やペットに安全性が高い

多くの住宅では、基礎の立ち上がりから1m程度の木材部分に薬剤を塗布するのが一般的です。

<効果の持続期間>

防蟻処理薬剤の効果は、製品や施工方法によって異なりますが、一般的に5年程度が目安とされています。

そのため、定期的な再処理や点検が重要です。

ホウ酸系の防蟻薬剤であれば、自然に分解されることがないため、雨などで洗い流されてしまわなければ効果は半永久的とも言われます。

一方でホウ酸系は、塗布された木材をシロアリが実際に摂食しなければ効果がなく、接触しただけでは効果がないなどのデメリットもあり、使用することに賛否があります。

2:基礎工事における防蟻対策

建物の土台を支える基礎工事の段階でも、シロアリ対策は大きな効果を発揮します。

<ベタ基礎と布基礎の違い>

・ベタ基礎:床下全体をコンクリートで覆う方式。シロアリの侵入を物理的に防ぎやすい

・布基礎:外周のみコンクリートで、内部土間は土のまま、もしくは防湿コンクリートを打設。換気や防蟻処理がより重要

現在ではベタ基礎が主流であり、特にシロアリの多い地域では有効とされています。

一方で、ベタ基礎であってもベース部分と立ち上がり部分との継ぎ目からシロアリが侵入してくるケースもあるため、ベタ基礎であれば安心、というわけではないことに注意が必要です。

<床下換気の工夫>

基礎断熱工法ではなく、床断熱工法の場合の留意点です。

床下に湿気がたまりにくいように、基礎パッキン工法(基礎と土台の間に通気材を挟む方法)を採用することで、床下の乾燥状態を保ち、シロアリの好む環境を避けることができます。

<当社のおすすめは高基礎!>

当社では、今後地球温暖化で被害拡大が見込まれるシロアリの半永久的な予防策として1.3m高基礎を採用しています。

一般的に地上から高さ1メートルまでの範囲に土台や柱などの木質構造部材が存在すると、シロアリの被害に遭いやすいと言われています。

そこで基礎の立ち上がりを1メートル以上の高さにしてしまえば、被害に遭いやすい箇所に木材を配置しなくて済み、シロアリによる被害を半永久的に予防できるだろう、という考えです。

新潟の住宅専門設計会社オーブルデザイン様が考案して長年実践されてきた方法を真似させていただいています。

当社のモデルハウスでも実際の様子をご覧いただくことができますので、気になる方はぜひ足をお運びくださいね。

【重要】新築時の備えが最も効果的

新築時に実施するシロアリ対策は、後から行うよりも圧倒的にコストパフォーマンスが高く、確実性も高いです。

薬剤と物理的対策を組み合わせ、さらに湿気を防ぐ設計にすることで、シロアリのリスクを大幅に低減できます。

防蟻処理のメンテナンス

新築時にしっかりと防蟻処理を行っても、それで永久に安心というわけではありません。

防蟻対策は継続的なメンテナンスが重要です。そのポイントを詳しく解説します。

メンテナンスのタイミングと必要性

防蟻薬剤の効果は永久ではなく、5年を目安に効果が減退します。したがって、以下のようなメンテナンスが推奨されます。

・築5年目:防蟻再処理の検討開始

・5〜10年目:必要に応じて再防蟻処理を実施

以降も5年ごとに点検を継続することをおすすめします。

メンテナンス内容

・既存の薬剤処理範囲の再施工

・床下の点検、湿気対策(換気、断熱、結露対策など)

・新たな侵入口の確認と補修

・蟻道を発見したら即撤去

これにより、シロアリの侵入を長期間にわたって防ぐことが可能になります。

シロアリ対策は新築時だけで終わらず、定期的な点検と必要に応じた再処理が不可欠です。

もし、すでにシロアリの被害にあっていた場合は、そのまま放置せず、すぐに専門強者に頼みましょう!

被害が広がってしまうと、それを修繕するための費用がとても高くなるため、早期発見&対処を心がけましょう。

一方で、防蟻薬剤の再処理には問題があります。

それは、必要箇所すべてに薬剤を塗布することはできないということ。

再処理をする際は通常床下に潜って行いますが、そこから薬剤を塗布できるのはせいぜい土台の内側一面と大引・根太

くらいのもの。

外壁を剥がしたりしない限り、土台の残り三面や柱に薬剤を塗布することは不可能。

ということは、基本的に薬剤の再処理は不可能である、という視点が重要です。

その観点から言っても、薬剤を塗布せずに半永久的な防蟻対策を行う高基礎がおすすめなのです。

おわりに

新築住宅の建築は、一生に一度あるかないかの大きな買い物です。家族の安全と快適な暮らしを守るためにも、「見えない脅威」であるシロアリへの対策は決して後回しにすべきではありません。

特に新築時は、構造材や基礎が露出しているため、最も確実に、かつ効果的に対策を講じられるチャンスです。適切な薬剤処理、湿気対策、物理的バリアの導入により、シロアリの侵入経路を事前に遮断できます。

最後に強調したいのは、「シロアリ対策は住宅性能の一部である」ということです。

見た目や間取り、設備といった“表面”の要素だけでなく、耐久性や安全性を左右する基礎の部分にも意識を向けることが、真の意味で価値ある住まいづくりだと考えています。

新築を検討している方は、ぜひ信頼できる建築士や施工会社と連携し、将来の安心を見据えたシロアリ対策を万全に整えてください。